[특집-기업문화 대전환] 34. 창의적 인재를 확보하라... 오너부터 창의적 인재를 받아들일 마음가짐 가져야 유입 가능

이익은 전관과 같은 브로커가 아니라 성과 달성에 기여한 직원에게 분배해야... 이재용 회장도 파괴적 혁신을 내놓아야 위기 돌파 가능

2025년 7월17일 대법원은 이재용 회장의 삼성물산과 제일모직 부당합병회계부정혐의에 대해 무죄를 확정했다. 2020년 9월 기소된지 4년 10개월만에 나온 결론이지만 개운하지 않은 결론이다.

삼성그룹은 삼성바이오로직스와 삼성바이오에피스의 회계부정 혐의, 삼섬웰스토리 일감 몰아주기 등 다수의 혐의를 받았지만 잘 극복하는 중이다. 검찰의 정치적인 기소로 당연한 결론이라는 주장과 사법부마저 재벌에 굴복했다는 평가가 엇갈린다.

우리나라 재벌은 일제 식민지 지배와 해방 이후 식산재산 불하, 군사독재와 협력과정을 거치며 성장했다. 지난 30여 년 동안 대기업을 앞세운 한국이 중소기업 중심의 산업구조를 키워온 대만에 비해 우월하다는 주장이 넘쳐났다.

21세기 디지털 사회에 접어들면서 공룡처럼 커진 대기업보다 민첩성(agility)을 앞세운 중소벤처기업의 약진이 두드러지고 있다. 대만의 TSMC와 미국의 엔비디아가 삼성전자와 인텔(Intel)의 반도체 제국을 무너뜨리는 과정이 드라마틱하게 전개되는 중이다.

◇ 성과를 내는 창의적 삼성맨이 중요... 이익은 전관과 같은 브로커가 아니라 성과 달성에 기여한 직원에게 분배해야

국가정보전략연구소가 개발한 기업문화 혁신 모델인 'SWEAT Model'의 DNA 4 요소인 조직(organisation)에서 사람(people)은 기업문화의 핵심요소(key element)로 꼽힌다.

국내 대기업은 대내외적으로 인정받을 수 있는 스타급 인재의 육성을 중요시한다. 스타급 인재는 새로운 상품이나 기술개발 등 기업의 성과와 직접적으로 관련될 수 있을 뿐만 아니라 간접적 효과도 낸다.

내부적으로 직원의 역할모델(Role Model)이 될 수 있고 외부적으로 고급 인재를 많이 확보한 일류 기업이라는 이미지를 줄 수 있다. 국내 대기업 중 스타 인재에 올인한 기업은 삼성그룹이다.

삼성은 글로벌 기업으로 도약하기 위해 막대한 이익을 활용해 업계 최고 대우를 보장하며 유능한 인재를 싹쓸이해 국내 다른 기업으로부터 부러움과 비난을 동시에 받는다.

삼성은 어렵게 영입한 인재가 회사의 발전에 도움이 되기도 했지만 오히려 부정적인 영향을 미친 경우도 많다. 삼성이 글로벌 기업으로 도약하기 위한 인재정책과 글로벌 기업 삼성의 직원이 어떤 자세를 가져야 하는지 살펴보자.

2000년대 이후 삼성이 뛰어난 실적을 바탕으로 한국의 인재를 독점한다는 우려의 목소리가 커지고 있다. 돈으로 인재를 독식해 다른 기업이 경쟁할 수 있는 토대를 없앤다는 주장이다.

국가 국내총생산(GDP)의 20퍼센트(%) 이상을 점유하는 삼성을 견제하지 않으면 국가경제에 위험이 될 수 있다는 주장을 펼치는 전문가도 있다.

삼성의 지배력이 강화된 상태에서 사업의 방향을 잘못 잡거나 막강한 산업자본으로 사회 시스템의 근간을 흔들면 사회가 붕괴될 수도 있다. 똑똑한 인재를 대거 확보한다고 사업이 잘된다는 보장은 없다. 다만 잘될 수 있는 확률이 높다는 점은 부정하지 못한다.

삼성이 영입하는 인재가 전부 최고의 인재인 것도 아니고 아무리 좋은 조건을 제시해도 기업문화(corporate culture)가 맞지 않으면 가지 않을 인재도 많다. 우수한 인재만 모아둬도 그중에서 일부는 다시 둔재로 바뀐다.

삼성의 저력은 삼성의 기업문화를 철저히 신봉하고 실천하는 삼성의 조직에 있지 한두 명의 천재에 있는 것은 아니다. 획기적인 아이디어를 내고 창의적인 제품을 개발하는 천재도 소중하다.

하지만 최대 효율성을 내는 생산부문과 세일즈 머신(sales machine)으로 일컬어지는 영업부문도 글로벌 기업 삼성의 핵심이다. 삼성이 천재경영론을 드러내 놓고 주창하는 것은 득(得)보다 실(失)이 더 크다.

삼성은 법원, 검찰, 감사원, 금감원, 언론사 등에서 실력이 검증된 인재를 경력직으로 대거 영입한다. 실력이 검증된 경력직을 채용하는 것은 기업 차원에서 바로 좋은 성과를 낼 수 있다는 장점도 있지만 과거 소속기관이나 단체와의 연관이 오히려 단점이 되기도 한다.

삼성 내부고발을 단행한 김용철 변호사도 실적관리를 위해 자신이 몸담았던 검찰조직에 대한 불법 로비스트로 활약했음을 고백했다. 경력직도 내부의 경쟁자와 차별되는 자신의 실적을 관리하기 위해 심리적 압박을 받는다.

개인의 실적관리도 중요하지만 잘못된 경쟁으로 인해 입게 되는 기업의 이미지 침해는 회복하기 어렵다. 삼성의 기업문화가 검증된 소수의 영입인재가 불법을 동원해서라도 성과만 내면 된다는 식이라면 글로벌 기업이 되기 어렵다.

삼성이 각종 사회적 논란을 극복하기 위해 영입하는 인재도 대부분 전관예우를 받는 관료나 정치인이다. 사법 리스크를 극복하기 위해 고위직 검찰 출신이나 법관을 영입하는 것도 바람직하지 않다.

삼성이 글로벌 기업이 지향하는 정도(正道)경영을 실천하려는 의지가 강하다면 실질적으로 브로커에 불과한 전관을 받아들일 이유가 없다. 전관은 창의적 아이디어나 조직혁신에 필요한 지식을 갖고 있지 않음에도 리스크 관리라는 명분으로 막대한 성과금을 독점한다.

전관이 받는 이익은 조직의 성과 달성에 기여한 직원이 나눠가져가야 할 몫이다. 이재용 회장이나 경영진이 자신들의 이익 보호를 위해 편파적으로 브로커에게 분배하는 것은 바람직하지 않다.

◇ 자아실현형 직업관을 가져야 창의적 인재... 오너부터 창의적 인재를 받아들일 마음가짐 가져야 유입 가능

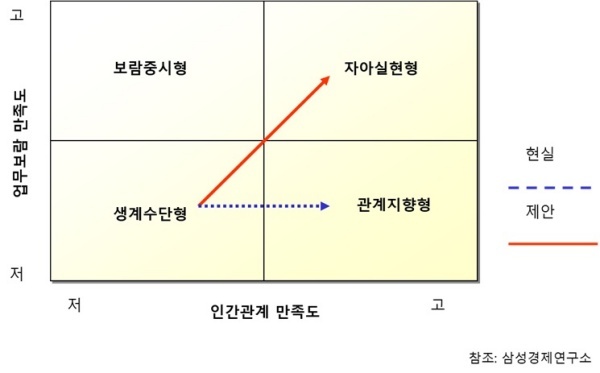

개인별로 직업에 대한 만족도에 차이가 있지만 업무보람과 인간관계에 대한 만족도를 가지고 구분해보면 다음 그림과 같이 보람중시형, 생계수단형, 자아실현형, 관계지향형 등 4가지가 된다.

▲ 근로자의 직업관 분석 [출처=삼성문화 4.0]

먼저 보람중시형은 일에서 보람을 찾지만 개인주의와 권위주의의 충돌로 직장에 대한 충성도가 낮다. 프랑스, 스웨덴, 폴란드 등 유럽 국가에서 많이 나타난다.

생계수단형은 적성보다는 급여, 안정성, 사회적 평판 등을 보고 직장을 선택하기 때문에 업무에서 보람을 찾기 어렵다. 과거 개발시대 한국이나 후진국에서 많이 나타나는 유형으로 직장의 수입이 삶을 풍족하게 하지 못한다.

관계지향형은 일에 대한 보람은 낮지만 팀워크를 강조하는 조직특성으로 인간관계에 대한 만족도가 높은 일본 기업에서 찾을 수 있다. 세계 1위 자동차 제조업체인 도요타자동차는 직장 선후배 제도와 모임 활성화를 통해 조직혁신을 달성한다.

자아실현형은 일과 생활의 조화 속에서 보람을 찾기 원한다. 요즘 한국의 MZ(밀레니얼 + Z) 세대가 소중하게 여기는 가치로 소확생(소심하지만 확실한 행복), 현재 행복을 추구하는 '욜로족(YOLO, You Only Live Once)'이 대표적 현상이다.

그럼에도 아직 한국 근로자 중에서 생계수단형이 가장 많아 직업이 먹고 사는 가장 원초적인 문제를 해결하는 유일한 방법이라고 생각한다. 이 생각은 한국판 베이비붐 세대들에게 먹히고 있지만 Y세대, Z세대로 불리는 1980년대 이후 출생한 신세대 직장인에게는 맞지 않다.

급격한 경제발전, 급작스럽게 경험한 1997년 국제통화기금(IMF) 외환위기, 비정규직의 양산, 어려운 고용시장 등은 한국의 직장인을 하나의 유형에 분류하기 어렵게 만들었다.

국정연이 다양한 자료를 분석한 결과 국내 대기업 직원은 생계수단형에서 관계지향형으로 이행한 것으로 보인다. 급여 수준이 높기 때문에 생계수단형은 벗어났다고 볼 수 있고 조직을 우선시하고 조직내부의 인간관계에서 만족을 찾는 관계지향형 특징을 보인다.

그러나 대기업이 글로벌 기업으로 자리매김하기 위해서는 관계지향형보다는 자아실현형으로 나아 가야 한다. 연구개발 부서에 근무하는 전문가는 보람중시형이 될 필요성도 있지만 조직적응 측면에서 보면 자아실현형이 바람직하다.

심리학자 매스로우(Abraham Harold Maslow)가 주장한 욕구 5단계를 보더라도 ‘자기실현의 욕구’가 최고의 동기를 부여하므로 자아실현형 모델로 가는 것이 21세기 글로벌 기업경영에 도움되는 인재로 자리매김할 수 있다.

지식정보 사회에서는 인터넷 등 정보공유의 활성화로 정보가 새로운 가치요소로 등장했다. 미국 3Com의 창업자인 밥 멧칼프(Bob Metcalfe)가 1985년 정립한 인터넷 경제 법칙은 ‘네트워크의 가치는 참여자 수의 제곱에 비례한다’다.

사람은 다양한 인간관계 형성을 통해 지식의 축적과 사회적 만족을 극대화할 수 있다. 공식적인 직장생활과 비공식적인 클럽활동과 같은 지역사회 활동의 조화 속에서 만족감은 커지게 된다.

따라서 대기업 직원도 내부의 인간관계를 중시하는 관계지향형보다 일과 생활의 조화(work & life balance) 속에서 행복을 추구하는 자아실현형의 기업문화를 구축하도록 노력해야 한다.

우리나라 대기업이 2000년대 초 정보통신기술(ICT) 기술을 적극 수용해 급격하게 규모를 키웠지만 2016년 시작된 4차 산업혁명(Industry 4.0)의 파고를 힘겹게 넘는 이유를 분석하면 창의성 부족이라는 결론에 다다른다.

창의성은 좋은 대학 졸업장이나 과거의 화려한 경력보다 끊임 없는 자기계발 노력과 유연한 사고에서 나온다. 학위와 자격증을 맹신하고 이력서에 초점을 맞춘 채용방식으로 창의적인 인재를 확보하는 것은 불가능에 가깝다.

국내 대기업의 채용 정책을 분석해보면 우수한 관리자를 확보하는 것이 우선인 것처럼 보인다. 회장이나 전문경영인은 창의성을 외치는데 정작 인사부서는 관리적 효율성을 앞세우고 있는 셈이다.

창의성을 부르짖는 오너 스스로 창의적 인재를 받아들일 준비가 되어 있는지 자평할 필요가 있다. 국내 대다수 언론과 전문가가 삼성 이재용 회장의 재판결과에 '통킅 결단'이나 '과감한 혁신'요구하고 있지만 당사자는 장고를 거듭하는 중이다.

이재용 회장이 난관에 부딪힌 삼성에 돌파구가 될 파괴적 혁신(disrupptive innovation)을 내놓기를 바란다. 다른 대기업도 회장이나 오너가 불확실성에 대해 명확한 메시지를 내놓지 못해 우왕좌왕(右往左往)거려 안타깝다.

삼성그룹은 삼성바이오로직스와 삼성바이오에피스의 회계부정 혐의, 삼섬웰스토리 일감 몰아주기 등 다수의 혐의를 받았지만 잘 극복하는 중이다. 검찰의 정치적인 기소로 당연한 결론이라는 주장과 사법부마저 재벌에 굴복했다는 평가가 엇갈린다.

우리나라 재벌은 일제 식민지 지배와 해방 이후 식산재산 불하, 군사독재와 협력과정을 거치며 성장했다. 지난 30여 년 동안 대기업을 앞세운 한국이 중소기업 중심의 산업구조를 키워온 대만에 비해 우월하다는 주장이 넘쳐났다.

21세기 디지털 사회에 접어들면서 공룡처럼 커진 대기업보다 민첩성(agility)을 앞세운 중소벤처기업의 약진이 두드러지고 있다. 대만의 TSMC와 미국의 엔비디아가 삼성전자와 인텔(Intel)의 반도체 제국을 무너뜨리는 과정이 드라마틱하게 전개되는 중이다.

◇ 성과를 내는 창의적 삼성맨이 중요... 이익은 전관과 같은 브로커가 아니라 성과 달성에 기여한 직원에게 분배해야

국가정보전략연구소가 개발한 기업문화 혁신 모델인 'SWEAT Model'의 DNA 4 요소인 조직(organisation)에서 사람(people)은 기업문화의 핵심요소(key element)로 꼽힌다.

국내 대기업은 대내외적으로 인정받을 수 있는 스타급 인재의 육성을 중요시한다. 스타급 인재는 새로운 상품이나 기술개발 등 기업의 성과와 직접적으로 관련될 수 있을 뿐만 아니라 간접적 효과도 낸다.

내부적으로 직원의 역할모델(Role Model)이 될 수 있고 외부적으로 고급 인재를 많이 확보한 일류 기업이라는 이미지를 줄 수 있다. 국내 대기업 중 스타 인재에 올인한 기업은 삼성그룹이다.

삼성은 글로벌 기업으로 도약하기 위해 막대한 이익을 활용해 업계 최고 대우를 보장하며 유능한 인재를 싹쓸이해 국내 다른 기업으로부터 부러움과 비난을 동시에 받는다.

삼성은 어렵게 영입한 인재가 회사의 발전에 도움이 되기도 했지만 오히려 부정적인 영향을 미친 경우도 많다. 삼성이 글로벌 기업으로 도약하기 위한 인재정책과 글로벌 기업 삼성의 직원이 어떤 자세를 가져야 하는지 살펴보자.

2000년대 이후 삼성이 뛰어난 실적을 바탕으로 한국의 인재를 독점한다는 우려의 목소리가 커지고 있다. 돈으로 인재를 독식해 다른 기업이 경쟁할 수 있는 토대를 없앤다는 주장이다.

국가 국내총생산(GDP)의 20퍼센트(%) 이상을 점유하는 삼성을 견제하지 않으면 국가경제에 위험이 될 수 있다는 주장을 펼치는 전문가도 있다.

삼성의 지배력이 강화된 상태에서 사업의 방향을 잘못 잡거나 막강한 산업자본으로 사회 시스템의 근간을 흔들면 사회가 붕괴될 수도 있다. 똑똑한 인재를 대거 확보한다고 사업이 잘된다는 보장은 없다. 다만 잘될 수 있는 확률이 높다는 점은 부정하지 못한다.

삼성이 영입하는 인재가 전부 최고의 인재인 것도 아니고 아무리 좋은 조건을 제시해도 기업문화(corporate culture)가 맞지 않으면 가지 않을 인재도 많다. 우수한 인재만 모아둬도 그중에서 일부는 다시 둔재로 바뀐다.

삼성의 저력은 삼성의 기업문화를 철저히 신봉하고 실천하는 삼성의 조직에 있지 한두 명의 천재에 있는 것은 아니다. 획기적인 아이디어를 내고 창의적인 제품을 개발하는 천재도 소중하다.

하지만 최대 효율성을 내는 생산부문과 세일즈 머신(sales machine)으로 일컬어지는 영업부문도 글로벌 기업 삼성의 핵심이다. 삼성이 천재경영론을 드러내 놓고 주창하는 것은 득(得)보다 실(失)이 더 크다.

삼성은 법원, 검찰, 감사원, 금감원, 언론사 등에서 실력이 검증된 인재를 경력직으로 대거 영입한다. 실력이 검증된 경력직을 채용하는 것은 기업 차원에서 바로 좋은 성과를 낼 수 있다는 장점도 있지만 과거 소속기관이나 단체와의 연관이 오히려 단점이 되기도 한다.

삼성 내부고발을 단행한 김용철 변호사도 실적관리를 위해 자신이 몸담았던 검찰조직에 대한 불법 로비스트로 활약했음을 고백했다. 경력직도 내부의 경쟁자와 차별되는 자신의 실적을 관리하기 위해 심리적 압박을 받는다.

개인의 실적관리도 중요하지만 잘못된 경쟁으로 인해 입게 되는 기업의 이미지 침해는 회복하기 어렵다. 삼성의 기업문화가 검증된 소수의 영입인재가 불법을 동원해서라도 성과만 내면 된다는 식이라면 글로벌 기업이 되기 어렵다.

삼성이 각종 사회적 논란을 극복하기 위해 영입하는 인재도 대부분 전관예우를 받는 관료나 정치인이다. 사법 리스크를 극복하기 위해 고위직 검찰 출신이나 법관을 영입하는 것도 바람직하지 않다.

삼성이 글로벌 기업이 지향하는 정도(正道)경영을 실천하려는 의지가 강하다면 실질적으로 브로커에 불과한 전관을 받아들일 이유가 없다. 전관은 창의적 아이디어나 조직혁신에 필요한 지식을 갖고 있지 않음에도 리스크 관리라는 명분으로 막대한 성과금을 독점한다.

전관이 받는 이익은 조직의 성과 달성에 기여한 직원이 나눠가져가야 할 몫이다. 이재용 회장이나 경영진이 자신들의 이익 보호를 위해 편파적으로 브로커에게 분배하는 것은 바람직하지 않다.

◇ 자아실현형 직업관을 가져야 창의적 인재... 오너부터 창의적 인재를 받아들일 마음가짐 가져야 유입 가능

개인별로 직업에 대한 만족도에 차이가 있지만 업무보람과 인간관계에 대한 만족도를 가지고 구분해보면 다음 그림과 같이 보람중시형, 생계수단형, 자아실현형, 관계지향형 등 4가지가 된다.

▲ 근로자의 직업관 분석 [출처=삼성문화 4.0]

먼저 보람중시형은 일에서 보람을 찾지만 개인주의와 권위주의의 충돌로 직장에 대한 충성도가 낮다. 프랑스, 스웨덴, 폴란드 등 유럽 국가에서 많이 나타난다.

생계수단형은 적성보다는 급여, 안정성, 사회적 평판 등을 보고 직장을 선택하기 때문에 업무에서 보람을 찾기 어렵다. 과거 개발시대 한국이나 후진국에서 많이 나타나는 유형으로 직장의 수입이 삶을 풍족하게 하지 못한다.

관계지향형은 일에 대한 보람은 낮지만 팀워크를 강조하는 조직특성으로 인간관계에 대한 만족도가 높은 일본 기업에서 찾을 수 있다. 세계 1위 자동차 제조업체인 도요타자동차는 직장 선후배 제도와 모임 활성화를 통해 조직혁신을 달성한다.

자아실현형은 일과 생활의 조화 속에서 보람을 찾기 원한다. 요즘 한국의 MZ(밀레니얼 + Z) 세대가 소중하게 여기는 가치로 소확생(소심하지만 확실한 행복), 현재 행복을 추구하는 '욜로족(YOLO, You Only Live Once)'이 대표적 현상이다.

그럼에도 아직 한국 근로자 중에서 생계수단형이 가장 많아 직업이 먹고 사는 가장 원초적인 문제를 해결하는 유일한 방법이라고 생각한다. 이 생각은 한국판 베이비붐 세대들에게 먹히고 있지만 Y세대, Z세대로 불리는 1980년대 이후 출생한 신세대 직장인에게는 맞지 않다.

급격한 경제발전, 급작스럽게 경험한 1997년 국제통화기금(IMF) 외환위기, 비정규직의 양산, 어려운 고용시장 등은 한국의 직장인을 하나의 유형에 분류하기 어렵게 만들었다.

국정연이 다양한 자료를 분석한 결과 국내 대기업 직원은 생계수단형에서 관계지향형으로 이행한 것으로 보인다. 급여 수준이 높기 때문에 생계수단형은 벗어났다고 볼 수 있고 조직을 우선시하고 조직내부의 인간관계에서 만족을 찾는 관계지향형 특징을 보인다.

그러나 대기업이 글로벌 기업으로 자리매김하기 위해서는 관계지향형보다는 자아실현형으로 나아 가야 한다. 연구개발 부서에 근무하는 전문가는 보람중시형이 될 필요성도 있지만 조직적응 측면에서 보면 자아실현형이 바람직하다.

심리학자 매스로우(Abraham Harold Maslow)가 주장한 욕구 5단계를 보더라도 ‘자기실현의 욕구’가 최고의 동기를 부여하므로 자아실현형 모델로 가는 것이 21세기 글로벌 기업경영에 도움되는 인재로 자리매김할 수 있다.

지식정보 사회에서는 인터넷 등 정보공유의 활성화로 정보가 새로운 가치요소로 등장했다. 미국 3Com의 창업자인 밥 멧칼프(Bob Metcalfe)가 1985년 정립한 인터넷 경제 법칙은 ‘네트워크의 가치는 참여자 수의 제곱에 비례한다’다.

사람은 다양한 인간관계 형성을 통해 지식의 축적과 사회적 만족을 극대화할 수 있다. 공식적인 직장생활과 비공식적인 클럽활동과 같은 지역사회 활동의 조화 속에서 만족감은 커지게 된다.

따라서 대기업 직원도 내부의 인간관계를 중시하는 관계지향형보다 일과 생활의 조화(work & life balance) 속에서 행복을 추구하는 자아실현형의 기업문화를 구축하도록 노력해야 한다.

우리나라 대기업이 2000년대 초 정보통신기술(ICT) 기술을 적극 수용해 급격하게 규모를 키웠지만 2016년 시작된 4차 산업혁명(Industry 4.0)의 파고를 힘겹게 넘는 이유를 분석하면 창의성 부족이라는 결론에 다다른다.

창의성은 좋은 대학 졸업장이나 과거의 화려한 경력보다 끊임 없는 자기계발 노력과 유연한 사고에서 나온다. 학위와 자격증을 맹신하고 이력서에 초점을 맞춘 채용방식으로 창의적인 인재를 확보하는 것은 불가능에 가깝다.

국내 대기업의 채용 정책을 분석해보면 우수한 관리자를 확보하는 것이 우선인 것처럼 보인다. 회장이나 전문경영인은 창의성을 외치는데 정작 인사부서는 관리적 효율성을 앞세우고 있는 셈이다.

창의성을 부르짖는 오너 스스로 창의적 인재를 받아들일 준비가 되어 있는지 자평할 필요가 있다. 국내 대다수 언론과 전문가가 삼성 이재용 회장의 재판결과에 '통킅 결단'이나 '과감한 혁신'요구하고 있지만 당사자는 장고를 거듭하는 중이다.

이재용 회장이 난관에 부딪힌 삼성에 돌파구가 될 파괴적 혁신(disrupptive innovation)을 내놓기를 바란다. 다른 대기업도 회장이나 오너가 불확실성에 대해 명확한 메시지를 내놓지 못해 우왕좌왕(右往左往)거려 안타깝다.

- 계속 -

저작권자 © 엠아이앤뉴스, 무단전재 및 재배포 금지